材料的增多,古文字研究取得了长足发展。特别是在字词考释方面,对以往的成果有了一定程度的补充或修正。这间接导致某些研究在引用古文字材料时,可能存在一定的“滞后”现象,《史稿》亦难免。本文即以《史稿》所征引的甲骨卜辞为例,谈谈其中存在的一些问题。

材料的增多,古文字研究取得了长足发展。特别是在字词考释方面,对以往的成果有了一定程度的补充或修正。这间接导致某些研究在引用古文字材料时,可能存在一定的“滞后”现象,《史稿》亦难免。本文即以《史稿》所征引的甲骨卜辞为例,谈谈其中存在的一些问题。

关于甲骨文“戉(越)”字的释读

“研究商周社会,必须以古文字资料为主,以文献资料以及发掘的实物资料为辅,这点已为史学界所接受。”[2]5而要利用古文字对先秦的越国发展史进行研究,最理想的状况就是尽可能多地发掘古文字中有关“越”字及“越”国的信息。

《史稿》第四章“越国与商王朝的关系”一节里,作者以甲骨文中旧释为“戉”的一个字为基础展开论述,认为“戉”用为“越”,即“越国”之称,并说:“戉字的多次出现,表明商王朝对越人的行动已颇为注意。”[1]154

这里提到的这个所谓“戉”(下文用A代替)字,甲骨文多写作 、 等,象戈柲旁有一“○”形。将A释为“戉”成说已久,肇自罗振玉:“按戉字象形,非形声。古金文或作 ,与此同。”[3]2425这一说法为后来学者所继承,并无异议,《史稿》也是采纳了这一意见,认同A就是“戉”字(“戉”本为“钺”的象形初文,在文献里可以用为“越”)。A在卜辞里用作地名,解为“越国”似乎顺理成章。

《史稿》所引用的这些有关A地的卜辞主要涉及征伐、战争等内容,这里先将它们转引过来(释文依照较新的释读成果修订。《史稿》原书未标明卜辞具体出处,下面的《甲骨文合集》片号是我们根据卜辞内容和丁山先生的《商周史料考证》推定的):

(1)A不其来(《合集》4280)。

(2)贞,A获羌。贞,A不其获羌(《合集》176、177)。

(3)己丑卜, 贞,令A来曰,寇伐 方。在十月(《合集》39873摹本)。

(4)甲寅卜,□贞,A其获 土方(《合集》6452)。

(5)……卜, 貞,A获羌(《合集》171)。

(6)戊戌卜, 贞,A其 方。

贞,A弗其 方(《合集》6568正)。

(7)贞,A受 方又(《合集》8617)。

《史稿》根据以上这些卜辞来推测商、越两者的关系。应该说,如果A释“戉”不误,那么这些资料对于构建“越”在殷商时的方国形态是价值巨大的。但遗憾的是,把甲骨文中的A字释为“戉”现在看来是靠不住的。

李学勤先生最早对这个观点提出质疑,他在《论新出现的一片征人方卜辞》里说:“这些字旧均释‘戉’,但与周代的‘戉’字有异,和同期从‘戉’的‘岁’字也不相干,我认为实应释作‘或’字,即读为‘国’。”[4]但李说提出后,并未被学界广泛采纳,甚至到近年出版的《新甲骨文编》(初版)[5]696、《甲骨文字编》等工具书依然沿袭释“戉”之说[6]922。

对李说进行补充申论的是谢明文先生。其博士论文《商代金文的整理与研究》专设“‘或’字补说”一节,从考古发掘、字形演变、辞例分析等多个方面进行论证,并牵连金文、楚简等其他资料,肯定了A字释“或”的正确性。与李说的不同之处在于:李先生认为甲骨文里作为地名的“或”要读为“国”,而谢先生认为要读为“域”。

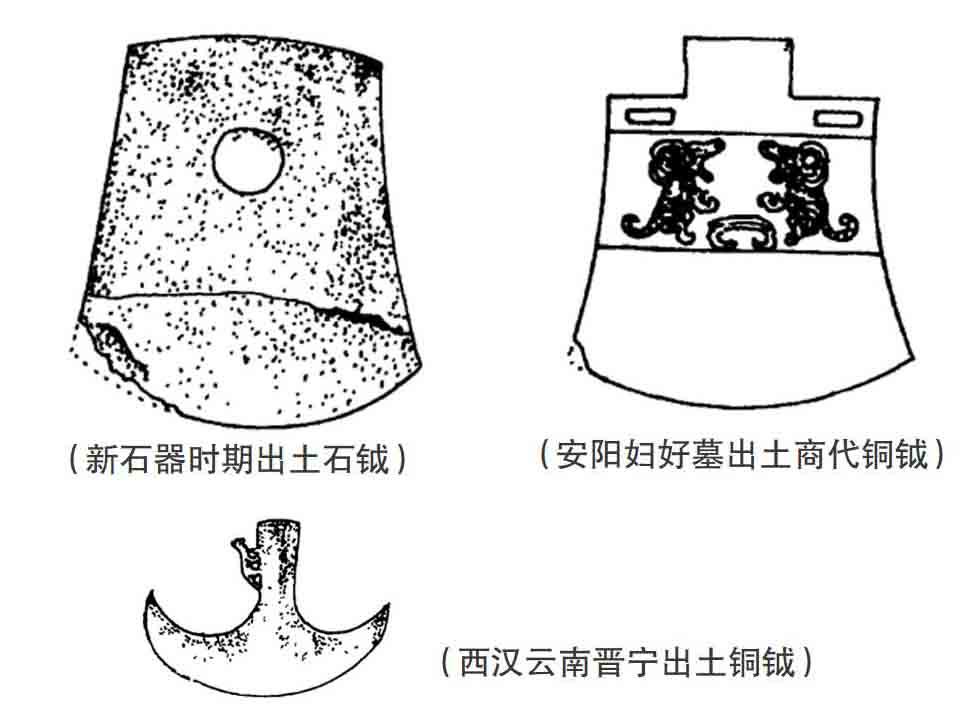

“戉”是“钺”的象形初文,像斧钺之形[7]:

这些钺器可以被安装于戈柲上,相当于A字戈柲旁的那一小“○”,看得出来“戉”和“○”在形态上并没有什么联系,因此应该不是同一种东西。甲骨文中有“王”字,写作 、 等形,它和钺在形态上更为相近。林沄先生认为“王”即“斧钺”之象,象征着权力[8]。比如甲骨文的“戌”写作 ,就像把“王( )”侧过来,安装在“戈”上,那么“戌”可能就是一种有戈柲的钺的象形字。总之,从字形上说,A和“戉(钺)”是有一定距离的。

再者,从卜辞内容上讲,A与商王常常“并肩作战”,共同征讨敌人。根据上面所引的七条卜辞,作战对象包括羌方、 方、土方、 方等,而这几个方国无一例外都位于商王朝的西部或北部。商王朝的盟友方国众多,为何要联合远在东南的越人去对抗远在西北的羌人,恐怕也是说不太通的。

综上所述,把甲骨文的A字释为“戉”,是过去的一种误解。在最新修订的《新甲骨文编》(增订本)里,它已被收录在了“或”字头下。既如此,《史稿》中讨论到商代“越国”和商王朝关系的内容,就都有疑问了。谨慎地看,我们认为在比较确定的材料发现之前,暂时还是应该对甲骨文里确切的“越”字及其所反映的越国历史抱着阙疑的态度。

关于甲骨文“上虞”“夷方”的问题

《史稿》还提到了可能和商代越地有关的两个地名,分别是“上虞”和“夷方”,下面简要讨论。

卜辞有“征上 (下文用B表示)”的内容,B字由“ ”“五”“酉”三个构件组成,难以识读。《说文》有一个“ ”字,与B相比,底部由“五酉”变成了“吾”。郭沫若先生在考释《卜辞通纂》第595片时,认为“ 为B之讹……以声类求之,疑即上虞”[9]475。

大概郭氏认为“五”“吾”“吴”“虞”古音皆相通,故可以将B读为“虞”。但《说文》说:“ ,兽名。从 吾声,读若写。”“吾”声字为什么会读若“写”呢?《说文》解释的形义不一定靠得住。“ ”字可能是要从“ ”得声的,“ ”上古音是透母铎部,“写”上古音心母鱼部。鱼、铎是严格的阴入对转关系。而心母和透母也是有音转例的,如“透”是透母,“秀”是心母,“透”又以“秀”为声符。金文里也常见和B形近的字,有从“酉”“泉”“史”等不同写法,只有认定“?”为声符,这些字的通用才有理可据。因此从声类上说,把B释为“虞”是有问题的。

即使B字确从“五”得声,将“上B”释为“上虞”其实也只是郭氏一家之言,后来学者多只认为“上B”为地名,很少认同“上虞”之论。如郑杰祥先生的《商代地理概论》又说“因此卜辞 地后世可能已音变为五地。如果此释不误,此五地当即后世称作的五鹿”[10]279,这也是一种看法。

另一方面,B地也不只有“上B”这一种称呼。《甲骨文合集补编》11257有一条卜辞为“癸酉王卜,贞:旬亡祸?王占曰:吉。在王B”,“上B”又称“王B”,因此不一定就是“上虞”。

“上虞”之地名可疑,那么甲骨文里有没有比较确定的,与我国东南地区方国、氏族有关的卜辞呢?答案是肯定的。《史稿》一书引用到了帝乙、帝辛征伐“夷方”(也有学者释为“人方”)的内容,应该就是其中比较可靠的一部分。但是这些材料和越国是否有关,也未必然。

一般认为“夷”是商人对东南民族的通称,而“夷方”又是东夷族的一个方国。“夷方”地望,学者多根据卜辞“帝辛十祀征夷方”的相关地名进行联系推断,但所得结论不尽相同。在最新出版的《商代地理与方国》里,作者根据新发表的两片甲骨和一件铜器铭文,考定夷方大致在今皖北、鲁南一带[11]395。李发先生于2014年在《历史研究》发表《殷卜辞所见“夷方”与帝辛时期的夷商战争》一文,通过对有关夷方的66版甲骨和15个征伐夷方所经过地名的详细考证,得出“我们还是倾向于将夷方定在淮北。罗琨就‘夷方山东说’进行详细回应,结论是‘帝辛十祀征夷方战场在淮水流域说,可能更符合当时的历史大势’,罗先生的意见是正确的”的结论[12]。而根据《史稿》的论述:“越开始立国在会稽地区,即‘封于会稽’。春秋时期其疆域以会稽为中心,据有太湖、钱塘江流域……”[1]2越国疆域扩展到今山东、安徽等地主要是在战国以后了。

总之,尽管古越国和广泛意义上的“东夷”地区可能是有关系的,但要把甲骨文里商王所征讨的“夷方”和越国联系起来,还缺乏切实的证据。

总的来看,《史稿》所征引的卜辞材料,在说明商王朝和越国的关系方面,解释力有限。当然这并不意味着殷商时期不存在越国或商、越之间不存在交往历史,毕竟还是有很多传世文献可供证明的。但是要利用出土文献特别是甲骨文来论证,还有待更可靠的材料被发现。

余论

上面讨论了《史稿》引用甲骨文材料时的一些问题,这种情况其实是可以理解的,也并不少见。如何尽量避免这种情况的发生,我们想以古文字材料为例,略陈管见。

古文字学属于汉语言文字学学科(古时称“小学”),主要包括文字、音韵、训诂三个门类,可以说是基础学科中的基础。研究中国古代的文学、历史和哲学等,都可能涉及文字学的内容。从古至今的学术大师,如许慎、朱熹、王国维等,都是通“小学”以明“大学”的。

自1899年甲骨文被正式发现,到近些年清华简、上博简等陆续出版,出土文献已蔚为大观。这当然为学者提供了新材料,打开了学术研究的新局面,但同时也给研究者增加了客观上的困难。因此,要尽量确保研究的准确性,离不开两方面的共同努力。

一方面,学者利用古文字要尽量从原始材料入手,并且时时关注和跟进最前沿的成果。由于古文字学(包括以前的金石学、《说文》学等)源流已久,研究成果汗牛充栋,其中也不乏鱼龙混杂的情况。包括早期学者的一些观点,可能在后来被证明是错误或者不全面的。如果在选择学术观点时“唯古论”“唯权威论”,无疑是不利于得出正确结论的。比如《史稿》所征引的卜辞及相关论述,有一部分就是参考了丁山先生的《商周史料考证》。尽管这是一部很重要的书,但它成书较早,有些观点已不太符合古文字和商周史研究的实际。中华书局1988年整理出版时在“出版说明”里说:“由于作者生前未及定稿,文字及资料征引中存在一些缺漏的地方;论述中有些看法,也尚待进一步商榷。希望读者注意。”[13]所以在引述这部书时必须加以甄别考察。不止《商周史料考证》,凡是二手材料或他人研究成果,皆当仔细考订,详辨是非,不能就简单地拿来使用。当然,更不可取的是研究者根据自己既定的论点随意立说或摘选前人观点,只讲有利于自己觀点的那部分材料。

另一方面,文字学研究者也应该尽量为其他学科的研究扫清一些基础性的障碍。最首要的就是尽量保证基础研究的客观性和准确性。发表观点不能太随意,考释文字、解读材料要有严谨的分析和论述,使得出的结论尽量可靠。对前辈学者已有成果进行辨误或商榷,更需谨慎。其次,对学界的最新研究成果要及时进行整理和汇编,制成索引,以便利用。在这一点上,古文字学由于学科手段的限制,过去做的还不够。如《甲骨文编》出版于1965年,到2009年才出版了一部《新甲骨文编》;《殷墟甲骨刻辞类纂》和《甲骨文字诂林》分别出版于1989年和1996年,至今依然没有后出转精的著作可以取代它们,这会导致学术研究在很长时期内只能使用比较“过时”的成果。不过随着计算机和数字化手段的介入,相信这种状况会逐渐得到改善。

最后需要说明的是,本文对《史稿》中引用的甲骨卜辞进行考辨,目的不是批评《史稿》成书,而是想通过这一现象的分析,讨论一些文史研究中利用古文字等基础材料存在的困难及其可能的解决办法。不当之处,敬请指正。

参考文献

[1]孟文镛.越国史稿[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

[2]陈炜湛,唐钰明.古文字学纲要(第二版)[M].中山:中山大学出版社,2009.

[3]于省吾.甲骨文字诂林[M].北京:中华书局,1996.

[4]李学勤.论新出现的一片征人方卜辞[J].殷都学刊,2005(1).

[5]刘钊,洪颺,张新俊.新甲骨文编[M].福州:福建人民出版社,2009.

[6]李宗焜.甲骨文字编[M].北京:中华书局,2012.

[7]罗西章,罗芳贤.古文物称谓图典[M].天津:百花文艺出版社,2013.

[8]林沄.说王[C].林沄学术文集(一),北京:中国大百科全书出版社,1998.

[9]郭沫若.卜辞通纂[M].北京:科学出版社,1982.

[10]郑杰祥.商代地理概论[M].郑州:中州古籍出版社,1994.

[11]孙亚冰,林欢.商代地理与方国[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

[12]李发.殷卜辞所见“夷方”与帝辛时期的夷商战争[J].历史研究,2014(5).

[13]丁山.商周史料考证[M].北京:中华书局,1988.

作者简介:陈健,华东师范大学中国文字研究与应用中心博士。现就职于宁波市图书馆阅览部,研究方向为古文字学。